설 연휴 기간 동안 종묘와 4대궁 입장이 무료라고 해서 28일에 종묘와 창덕궁에 다녀왔어요!

국가유산여권 스탬프도 겸사겸사 찍을 겸요.

나눠서 포스팅해보도록 하겠습니다.

제가 타고 온 버스가 정류장이 종묘와 가까워서 저는 종묘부터 관람했어요.

종묘공원을 지나서 외대문으로 갑니다.

이날 눈이 많이 왔는데 바닥에 비둘기 발자국도 있어서 찍어봤네요ㅋㅋㅋㅋ

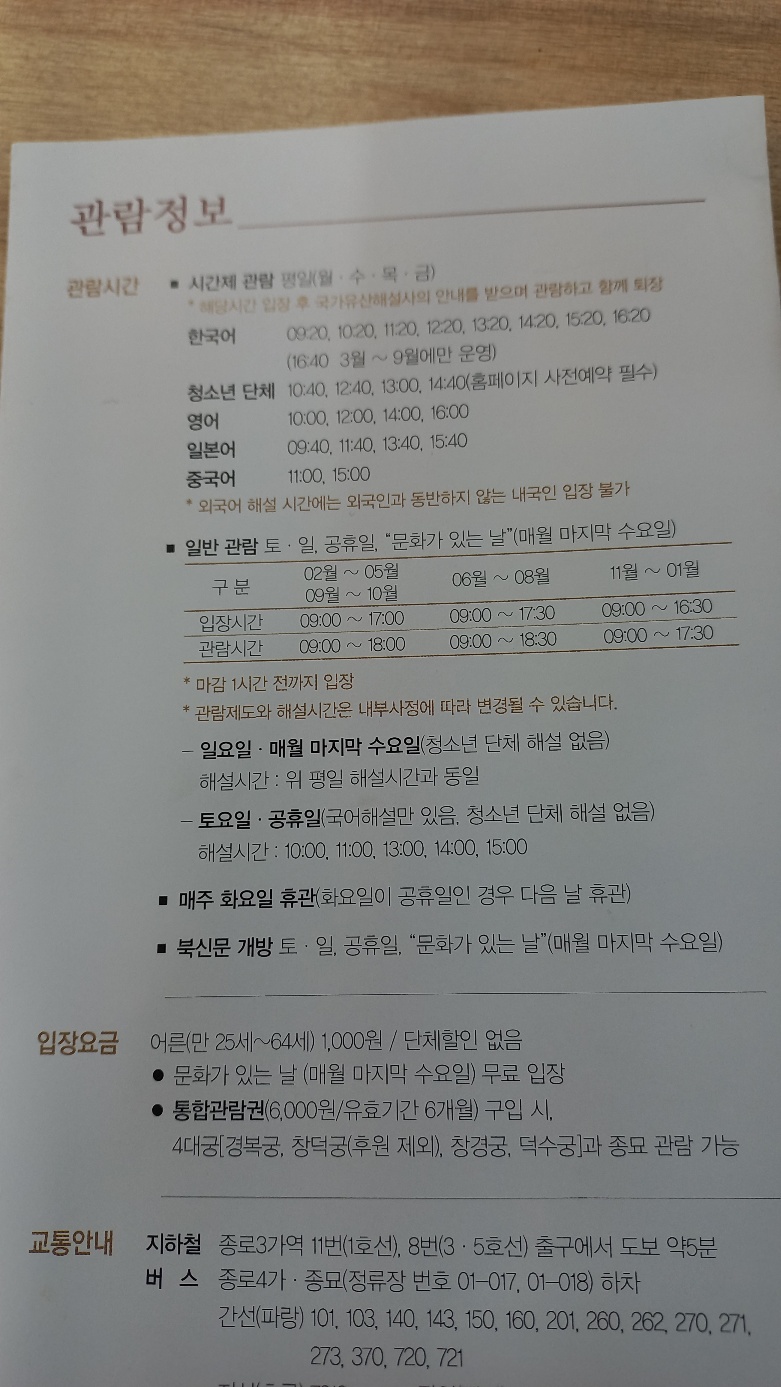

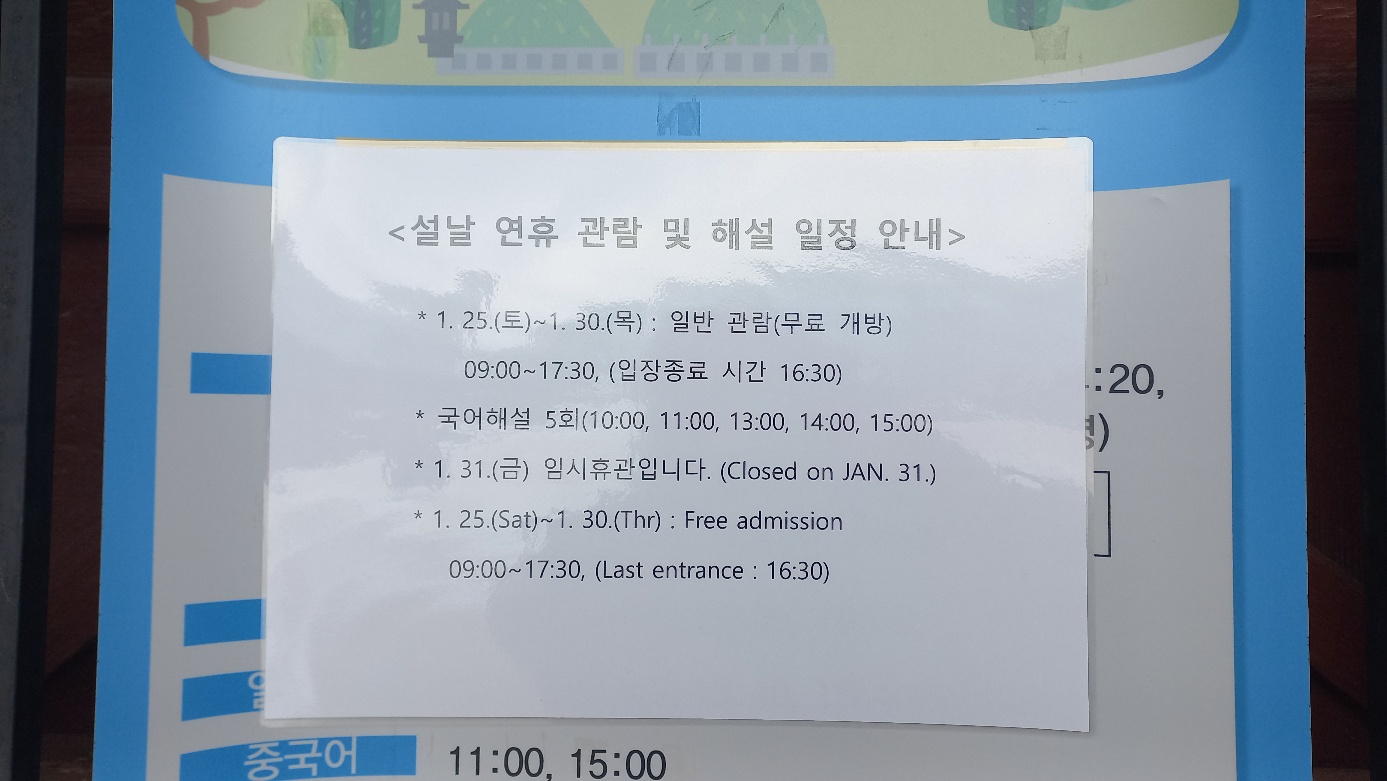

종묘는 평일에 시간제관람이고 주말, 공휴일, 문화가 있는 날(마지막주 수요일)에는 일반 관람이라고 하는데요.

뭔가 복잡해보여서 팜플렛으로 대체합니다.

외대문 들어오면 왼편에 물품보관함과 국가유산 스탬프함이 있어요.

참고로 종묘는 왕가의 길1에도 있고 왕가의 길2에도 있어요.

찍어야 하는 곳이 두군데니 이점 참고해주세요.

스탬프 찍고 나서 관람을 시작합니다!

종묘

종묘는 역대 왕과 왕비의 신위를 모시고 제사를 지내던 국가 최고의 사당이다. 조선의 태조가 한양을 새 나라의 도읍으로 정하고 나서 바로 짓기 시작하여 1395년에 경복궁과 함께 완공했다. '궁궐의 왼쪽인 동쪽에 종묘를, 오른쪽인 서쪽에 사직단을 두어야 한다'는 고대 중국의 도성 계획 원칙을 따라 경복궁의 왼쪽인 이곳에 자리를 잡았다. 그 후 왕조가 이어져 봉안해야 할 신위가 늘어남에 따라 몇 차례 건물의 규모가 커져서 지금의 모습이 되었다. 왕이나 왕비가 승하하면 궁궐에서 삼년상을 치른 후에 그 신주를 종묘로 옮겨 모신다. 정전에는 공덕이 뛰어난 임금들을 모셨고, 영녕전에는 태조의 4대조와 죽은 뒤에 왕으로 추존되었거나 정전에서 신주를 옮겨온 임금들을 모셨다. 정전의 신실 19칸에는 태조를 비롯한 왕과 왕비의 신위 49위를, 영녕전의 신실 16칸에는 신위 34위를 모셔 두었다. 왕위에서 쫓겨난 연산군과 광해군의 신위는 종묘에 모시지 않았다. 종묘제례는 국가의 가장 큰 제사로서 정전에서 1년에 5번, 영녕전에서는 1년에 2번 열렸으며, 왕이 친히 주관했다. 종묘제례에는 왕세자와 문무백관이 참여하였으며, 음악ㆍ노래ㆍ춤이 일체화한 종묘제례악에 맞추어 진행했다.

현재 종묘제례는 매년 5월 첫째 일요일에 행하고 있다. 제사 외에도 종묘에서는 국가의 중요한 일을 알리거나 기원하는 의식을 행하기도 했다. 종묘의 모든 건물은 장식과 기교를 배제하여 단순하고 엄숙한 분위기를 자아낸다. 단순함 속에서 삶과 죽음의 깊은 의미를, 엄숙함 속에서 왕조의 신성한 권위를 읽을 수 있다. 중국이나 베트남과 달리, 한국의 종묘는 건축물과 더불어 제례와 제례악의 본모습을 그대로 보존하여 실현하고 있는 유일한 곳이다. 종묘는 1995년에 유네스코 '세계문화유산'으로, 종묘제례 및 종묘제례악은 2001년 '인류 구전 및 무형유산 걸작'으로 등재되었다.

출처: 종묘 안내팻말

근처 연못들은 얼어있지 않았어요.

산책하기에도 나쁘지 않았네요.

유일하게 향대청만 개방이 되어있었는데요.

향대청 내부는 전시공간으로 꾸며져있었어요.

향대청 일원

제례에 바칠 향ㆍ축문ㆍ폐백을 보관하고 제례를 주관하는 제관들이 대기하던 곳이다. 또한 제례에 종사하는 집사들의 집사청도 딸려 있다. 정면 9.5칸의 긴 건물이며 앞에는 행각이 놓여 있어 남북으로 긴 뜰이 만들어졌다. 남쪽의 망묘루는 제례를 지낼 때 임금이 잠시 머물며 앞선 임금들의 공덕을 기리던 곳이다. 망묘루 앞쪽에 연못을 만들었고 뒤쪽에 공민왕 신당을 두었다.

출처: 안내팻말

종묘와 종묘제례악에 대해서 구체적으로 알고 싶다면 전시도 관람을 해보시는 게 좋겠습니다.

종묘제례악의 모습을 레고로 만들어서 전시해놓은 공간도 있어요.

재궁 일원

재궁은 임금이 세자와 함께 제사를 준비하던 곳으로 어재실 또는 어숙실이라고 불린다. 북쪽에 임금이 머무는 어재실, 동쪽에 세자가 머무는 세자재실, 서쪽에 어목욕청이 있다. 임금과 세자는 재궁 정문으로 들어와 머물면서 몸과 마음을 깨끗이 한 후 서문으로 나와서 정전의 동문으로 들어가 제례를 올렸다.

출처: 안내팻말

전사청 일원

제례를 치를 때 음식을 마련하는 곳으로 평소에는 이곳에 제사용 집기들을 보관하였다. 'ㅁ'자 모양의 건물로 마당에는 음식을 준비하던 돌절구들이 남아있다. 정전 동문 옆의 수복방은 종묘를 지키는 관원들이 사용하던 곳이며, 그 앞에 찬막단과 성생위가 있다. 찬막단은 제사에 바칠 음식을 상에 올리고 검사하는 곳이며, 성생위는 제물인 소ㆍ양ㆍ돼지를 검사하는 곳이다. 전사청 동쪽에는 제사용 우물인 제정이 있다.

출처: 안내팻말

정전 일원

정전은 종묘의 중심 부분으로, 긴 정전의 앞에는 넓은 월대(중요한 건물 앞의 넓은 대)를 두었고 사방으로 담장을 둘렀다. 남쪽 신문으로는 혼령이, 동문으로는 임금을 비롯한 제관들이, 서문으로는 제례악을 연주하는 악공과 춤을 추는 일무원(종묘 제례 때 여러 줄로 서서 춤을 추는 사람)들이 출입했다. 1395년에 신실 7칸의 규모로 처음 만들어졌고, 여러 차례 늘려지어 현재는 19칸에 이르는 매우 긴 목조 건물이 되었다. 거친 월대 바닥과 그 위로 육중한 지붕이 떠 있는 모습은 숭고하고 고전적인 건축미의 극치를 보여준다. 남쪽 담장 안에는 공신당과 칠사당을 각각 동쪽과 서쪽에 세웠으며, 서문 밖에는 제례악을 준비하는 악공청을 두었다.

*신실: 신주를 모시는 방

*신주: 죽은 사람의 이름을 적은 나무 조각(패)

출처: 안내팻말

정전은 공사 중이라서 가까이 가서 관람할 수는 없었어요.

되게 긴 건축물이라고 보긴 했는데 정말 길긴 길더라고요.

칠사당

칠사당은 일곱의 작은 신들에게 왕실과 궁궐의 모든 일과 만백성의 생활이 아무 탈 없이 잘 풀리도록 기원하는 사당이다. 칠사는 '봄의 사명과 사호, 여름의 사조와 중류, 가을의 국문과 공려, 겨울의 국행'을 이르는 말이다. 칠사에게 지내는 제사는 토속 신앙과 유교 사상이 결합된 국가 의례였다.

출처: 안내팻말

정전 악공청

정전 악공청은 종묘제례(정전) 때 악공과 일무원들이 대기하는 건물이다. 정면 6칸, 옆면 2칸의 구조로 소박하고 간결한 모습이다.

출처: 안내팻말

악공청에 의자랑 음향기기도 있네요.

곳곳에 화장실도 있어요.

영녕전 일원

영녕전은 정전에 있던 신주를 옮겨 모시기 위해 1421년에 지은 건물로, '영녕'은 '왕가의 조상과 자손이 길이 평안하라'는 뜻이다. 시설과 공간 형식은 정전과 유사하지만 정전보다 규모가 작고 좀 더 친밀하게 지어졌다. 정전과 유사하게, 2중으로 된 월대(중요한 건물 앞의 넓은 대) 주위에 담장을 두르고 동쪽ㆍ남쪽ㆍ서쪽 세 곳에 문을 두었다. 원래 6칸 규모였으나, 여러 차례 좌우에 칸을 만들어 현재 신실은 모두 16칸이다. 가운데 4칸은 태조의 4대조를 모신 곳으로 좌우 협실보다 지붕이 높다. 동쪽에는 제사 도구를 보관하는 제기고를, 서남쪽 바깥에는 제례악을 준비하는 소악공청을 두었다.

*신실: 신주를 모시는 방

*신주: 죽은 사람의 이름을 적은 나무 조각(패)

출처: 안내팻말

처음 보는 왕 이름이 있어서 알려지지 않은 왕이거나 고려시대 왕도 같이 모셔져있는 건가 생각했습니다.

사진 상으로는 잘 모를 수도 있겠지만 정전보다는 작습니다.

영녕전 악공청

영녕전 악공청은 종묘제례(영녕전) 때 악공과 일무원들이 대기하는 건물이다. 정면 3칸, 옆면 1칸의 구조로 정전 악공청에 비해 규모가 작다.

출처: 안내팻말

정전 악공청에 비해 많이 작습니다.

종묘 북신문은 창경궁과 이어져있는데요.

항상 열려있는 건 아니라고 하니 이점 참고하시기 바랍니다.

창경궁으로 넘어와서 사진 몇 장 찍어봤어요.

창경궁 주목

주목은 나무줄기와 가지가 붉은빛을 띠어 붙여진 이름이다. '살아 천 년 죽어 천 년'이라는 말대로 천 년을 훌쩍 넘겨 살고, 죽은 다음에도 천 년이 넘도록 썩지 않는 나무로 알려져 있다. 이 주목은 18세기 초에 심어진 것으로 추정되며, 2023년 고사하였으나 역사적 가치를 인정하여 방부 처리 과정을 거쳐 지금 여기에 서 있다.

출처: 안내팻말

저는 창경궁까지 보기엔 힘들 것 같아서 창덕궁으로 이동했고요.

종묘 북신문과 창경궁이 연결되어있다는 점 참고하시면 좋을 것 같습니다.

'취미 > 스탬프 투어' 카테고리의 다른 글

| <한국의집> 방문 후기! (+국가유산 방문자여권 스탬프투어) (0) | 2025.04.03 |

|---|---|

| 경복궁 관람 후기! (+국가유산 방문자여권 스탬프투어) (++4.2. 벚꽃 개화 현황) (0) | 2025.04.02 |

| [걷기여행] 경기옛길 스탬프투어 영남길 4길 석성산길 두번째!(용인시박물관 - 석성산 정상 - 용인시청) (0) | 2025.01.20 |

| [걷기여행] 경기옛길 스탬프투어 영남길 4길 석성산길 첫번째!(동백호수공원 - 한숲공원 - 용인시박물관) (3) | 2025.01.02 |

| [걷기여행] 경기옛길 스탬프투어 영남길 3길 구성현길 세번째!(꽃내음공원 - 아람공원 - 동백호수공원) (1) | 2025.01.02 |